本文

介護保険料

介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。

40歳から64歳までの人の介護保険料は加入している医療保険の中に含まれています。65歳以上の人は医療保険料と切り離して介護保険料を納付していただきます。

介護サービスに要する費用の50%を公費で負担し、残りの27%を40歳から64歳までの人が、23%を65歳以上の人が負担します。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と併せて納めていただくことになります。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を一括して世帯主が納めていただくことになります。

ただし、65歳になる年度は、64歳までの月数に相当する額が含まれています。65歳以降の月数分は含まれません。65歳の誕生月を迎えても、その年度の期別の納付額は途中で変わりませんのでご注意ください。

このため、年度途中で65歳になる人は、64歳までの国民健康保険料介護保険料分と65歳になってからの介護保険料の納付時期が重複する場合がありますが、あくまで重複するのは納付時期のみであり、計算対象となる加入期間は重複しません。

職場の医療保険に加入している人

保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料の医療保険分と介護保険分とを一括して給与から差し引かれることとなります。

65歳を迎えた月分からは介護保険料分は医療保険に対しては納めなくてよくなります。ご不明な点はご加入の医療保険におたずねください。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、本人や世帯の前年の課税状況、所得などに応じて決まります。職場で加入している医療保険や国民健康保険などとは別で納めますが、加入期間が重複することはありません。

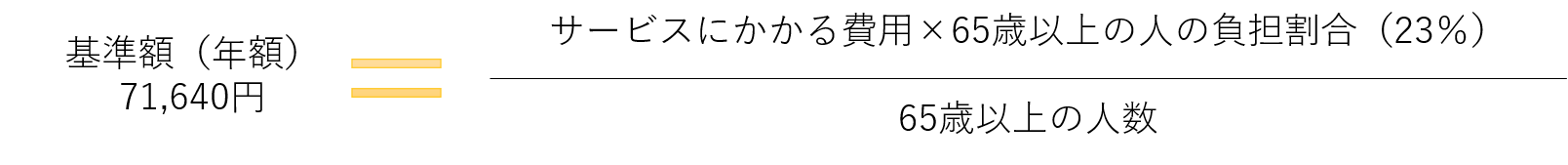

保険料の計算方法

介護サービスにかかる費用の総額から、公費及び40歳から64歳までの方の保険料で負担する金額を除いた65歳以上の人が負担する金額を算出し、この金額を65歳以上の方の人数で割ることにより決定しています。3年ごとに策定する「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づいており、基本的に3年毎に改定します。

介護保険料は3年毎に見直しを行っています。次回の見直しは、令和9年度となります。

| 所得段階 | 対象者 | 負担割合 | 保険料年額(月額) |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 生活保護を受給している人 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が★80.9万円以下の人 |

基準額 ×0.285 |

20,520円 (1,710円) |

| 第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が★80.9万円を超え120万円以下の人 | 基準額 ×0.485 |

34,800円 (2,900円) |

| 第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える人 | 基準額 ×0.685 |

49,080円 (4,090円) |

| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が★80.9万円以下の人 | 基準額 ×0.90 |

64,440円 (5,370円) |

| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、第4段階以外の人 | 基準額 | 71,640円 (5,970円) |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額 ×1.20 |

85,920円 (7,160円) |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 | 基準額 ×1.30 |

93,120円 (7,760円) |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額 ×1.50 |

107,520円 (8,960円) |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額 ×1.70 |

121,800円 (10,150円) |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額 ×1.90 |

136,080円 (11,340円) |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 ×2.10 |

150,480円 (12,540円) |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 ×2.30 |

164,760円 (13,730円) |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 ×2.40 |

171,960円 (14,330円) |

★令和6年度は80万円でした。

※課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。

※世帯構成員は4月1日で判定されます。ただし、年度途中で資格取得された人は、資格取得日で判定されます。

☟あなたの介護保険料をチェック☟

介護保険料フローチャート(令和6年度) (PDFファイル:378KB)

介護保険料フローチャート(令和7年度~) (PDFファイル:381KB)

保険料の納め方

納め方には特別徴収と普通徴収の二通りがあります。

特別徴収(年金からの差し引き)

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は、介護保険料が年金から差し引きされます。

4月、6月、8月分は前年度の保険料をもとに調整した仮の保険料額を納付します(仮徴収)。10月、12月、2月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から、仮徴収分を除いた額を、各月に分けて納付します(本徴収)。

したがって、前年度分の所得が特別徴収額に反映されるのは10月からとなります。

※仮徴収のうち6月分と8月分の金額は変わる場合があります。☞仮徴収額の平準化 (PDFファイル:186KB)

| 前年度 | 本年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

| 本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||

|

前年度2月と同額を引き続き徴収 |

年額から仮徴収分を引いた金額を3回に分けて徴収 ※年額は前年の所得等をもとに算出 ※一時的に特別徴収が中止された人は通常10月から差し引きを再開します |

|||||

ただし、以下の場合は普通徴収となります。

- 65歳になった年度

- 他の市区町村から転入したとき

- 年度途中で年金の受給が始まったとき

- 年度途中で保険料が変更になったとき

- 年金が一時差し止めになったとき

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人は、介護保険料を納付書または口座振替により納付します。

4月~6月分は前年度保険料額をもとに暫定保険料額を納付していただきます。7月~翌年3月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から4月~6月分の暫定保険料額を除いた額を、各月に分けて納付します。

年度途中で65歳になられた(転入された)人は、65歳になられた日(誕生日の前日)の属する月分から医療保険料と切り離して月割りにて算定し、個別に納めます。転入された人も、転入された日の属する月分から月割りにて算定します。

例)7月2日から8月1日までに誕生日を迎え、65歳になられた人

7月1日から7月31日までに諫早市に転入された65歳以上の人

⇒7月~3月分までの9か月分の保険料を、8月~3月(5期~12期)の8回で納付

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |

| 備考 | 前年度と同じ所得段階の金額を徴収 | 年額から1~3期分を引いた金額を9回に分けて徴収 ※年額は前年の所得等をもとに算出 |

||||||||||

納期限は各月の末日です。ただし、納期限の日が金融機関等の休業日にあたるときは翌営業日が納付の期限となります。

口座振替の場合は納期限の日に振り替えます。

諫早市役所本庁・支所・金融機関・郵便局・コンビニエンスストアのほか、以下のスマートフォン決済アプリでも納付ができます。

- PayPay請求書払い

- PayB

- 支払秘書

- J-Coin請求書払い

- au PAY(請求書支払い)

- d払い(請求書払い)

※納付書のバーコードの有効期限が切れている場合はコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでの支払いはできません。市役所・支所・金融機関または郵便局にてお支払いください。

口座振替の手続き方法

※普通徴収の方は口座振替が便利です。

- 保険料の納付書

- 預金通帳

- 印鑑(通帳届け出印)

これらを持ってご利用の金融機関でお手続きください。

または、パソコン・スマートフォンでのWeb口座振替受付サービスよりお申し込みください。

申込から振替開始までに1~2か月程度お時間がかかります。開始時期については改めて通知をお送りします。

保険料を納めないでいると

- 納期限を過ぎた場合は、督促状や催告書が送付されるほか、納付日までの期間に応じて延滞金が加算される場合があります。

- お支払いが難しい場合はお早めに介護保険課へご相談ください。

- 介護サービスを利用したとき、費用をいったん全額自己負担したり、利用者負担が1割から3割(通常の利用者負担割合が3割の人は4割)に引き上げられるなどの制限を受ける場合があります。

| 1年以上滞納すると | 1年6か月以上滞納すると | 2年以上滞納すると |

|---|---|---|

| サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。 | サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められ、滞納分の保険料にあてられる場合があります。 | サービスを利用したときの利用者負担の割合が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |

保険料の還付金

保険料の更正や重複納付などにより保険料が納めすぎになった人には「介護保険料還付通知書」をお送りします。還付口座のお届けがお済みでない人には申出書を同封しますのでお早めにご提出をお願いします。

還付金詐欺にご注意ください

市介護保険課では、保険料の還付などがある人には手紙でお知らせしており、提出いただいた申請書等に不備がある場合を除いて電話することはありません。また、還付金の手続きを銀行(ATM)で行うよう伝えることは絶対にありません。

このような電話があったときは、口座番号などの個人情報を伝えたり、金銭の振り込みを行ったりすることのないようご注意ください。

電話でお金の話が出たら詐欺を疑い、家族や警察に相談しましょう。

関連リンク