本文

サービス内容

介護サービス(要介護1~要介護5の人が利用できるサービス)

| 1 | 訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問して、身体介護や家事などの生活援助を行います。 |

|---|---|---|

| 2 | 訪問入浴介護 | 入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。 |

| 3 | 訪問看護 | 看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |

| 4 | 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |

| 5 | 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |

| 6 | 通所介護 | デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。 |

| 7 | 通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などで、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。 |

| 8 | 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |

| 9 | 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や介護医療院に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。 |

| 10 | 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。 |

| 11 | 福祉用具貸与 | 歩行器などの福祉用具(13品目)の貸出をします(要介護状態区分によって要件あり)。 |

| 12 | 特定福祉用具販売 | 排泄や入浴などに使われる用具の購入費の9~7割を支給します。 一年間(4月~3月)につき支給対象限度額10万円(県の指定を受けた業者での購入が対象となります)。 |

| 13 | 住宅改修費の支給 | 居宅での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9~7割を支給します。 支給対象限度額20万円で原則1回限り、住民票のある住居に限ります。(事前申請が必要となります)。 |

| 1 | 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 |

|---|---|---|

| 2 | 小規模多機能型居宅介護 | 登録定員29人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。 |

| 3 | 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。 |

| 4 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する人が、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。(※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、要介護1・2の方の入所は可能です。) |

| 5 | 地域密着型通所介護 | 利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。 |

| 6 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の緊急時の対応を行います。 |

| 1 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要な人の福祉施設です。(※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、要介護1・2の方の入所は可能です。) |

|---|---|---|

| 2 | 介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とする人の医療施設です。 |

| 3 | 介護医療院 | 「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。 |

介護予防サービス(要支援1・2の人が利用できるサービス)

- 在宅サービス

- 地域密着型介護予防サービス

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように、身近な地域ごとにサービスの拠点をつくり、支援します。

| 1 | 介護予防訪問入浴介護 | 入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。 |

|---|---|---|

| 2 | 介護予防訪問看護 | 看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |

| 3 | 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |

| 4 | 介護予防居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |

| 5 | 介護予防通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。 |

| 6 | 介護予防短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |

| 7 | 介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や介護医療院に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。 |

| 8 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。 |

| 9 | 介護予防福祉用具貸与 | 歩行器などの福祉用具(原則4品目)の貸出をします。 |

| 10 | 介護予防特定福祉用具販売 | 排泄や入浴などに使われる用具の購入費の9~7割を支給します。 一年間(4月~3月)につき支給対象限度額10万円(県の指定を受けた業者での購入が対象となります)。 |

| 11 | 介護予防住宅改修費の支給 | 居宅での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9~7割を支給します。 支給対象限度額20万円で原則1回限り、住民票のある住居に限ります。(事前申請が必要となります)。 |

| 1 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 |

|---|---|---|

| 2 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 登録定員29人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。 |

| 3 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。 ※要支援1の人は利用できません。 |

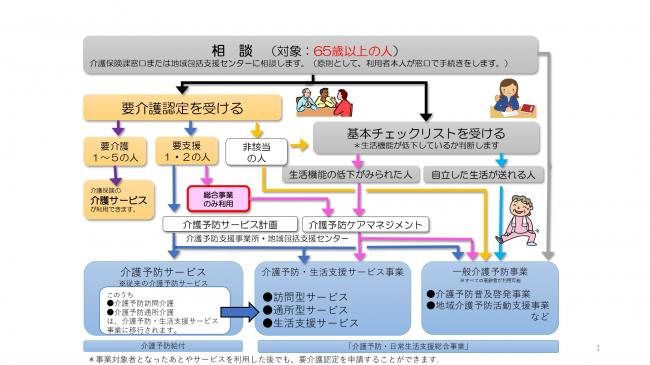

地域支援事業(生活機能が低下し、介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業)

1.介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

要介護認定で要支援に認定された方及び基本チェックリストなどにより介護予防・日常生活支援総合事業の対象者と判定された方が対象となります。これまで、介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当する「訪問型サービス」と「通所型サービス」などを受けることができます。

訪問型サービス

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が訪問し、調理や掃除、洗濯等の日常生活上の支援が受けられます。

また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上、認知機能低下予防等の短期間の選択サービスも受けることができます。

ア.介護予防訪問介護相当のサービス

ホームヘルパーが家庭を訪問して行う、介護や家事などの身の回りの世話

イ.短期集中予防サービス

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われる、居宅での相談指導等

通所型サービス

通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。

また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上、認知機能低下予防といった選択サービスも受けることができます。

ア.介護予防通所介護相当のサービス

デイサービスセンターなどにおいて、入浴・食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで行うサービス

イ.短期集中予防サービス

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われる、生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム

介護予防ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス事業の対象者が、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、対象者本人の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うものです。

一般介護予防事業

65歳以上のすべての高齢者を対象として、介護予防のための取組を行っています。

主に教室等への通いで参加することができます。

介護予防把握事業

地域住民の方の情報や、市や地域包括支援センターの訪問・相談事業の情報などの活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発・リーダー育成事業

介護予防教室の実施により介護予防の基本的な知識の普及啓発を行うとともに、教室終了後は高齢者自らが介護予防活動や支援について関心を持ち、継続できるよう支援します。

実施内容

市内25箇所の公民館等で、介護予防教室(筋トレ、脳トレ、手ばかり栄養、口(くち)トレ)、若返り体操教室を開催します。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に役立てる活動を行う人材や組織の育成・支援を目的として、運動、頭の体操、栄養改善、口腔機能向上に関する自主的な活動を行うサークルの育成・支援、また、若返り体操サークルの育成・支援を実施します。

実施内容

運動器機能向上、認知機能低下予防、栄養改善、口腔機能向上について関心を持ち活動している団体に対し、専門職員を年2から3回派遣し活動を継続できるよう支援します。また、若返り体操に取り組む希望がある団体に対し、新規教室開催の指導(7回)を行うとともに、自主的な活動を継続して行えるよう支援します。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行います。介護予防教室や若返り体操サークルに参加されている方を優先に、体力測定を実施します。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、介護予防把握事業、介護予防普及啓発・リーダー育成事業、地域介護予防活動支援事業を通じてリハビリテーション担当職員を派遣します。

2.包括的支援事業

地域包括支援センターにおいて高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に支援します

| 1 | 介護予防ケアマネジメント支援業務 | 介護予防事業の対象者が、要介護状態等となることを予防するため高齢者の置かれている状況に応じて身体的、精神的、社会的機能の維持向上を図ることができるように介護予防ケアマネジメントを行います。 |

|---|---|---|

| 2 | 総合相談支援業務 | 高齢者が安心して生活を継続していけるように、地域に置ける関係者とのネットワークを構築するとともに高齢者等からの様々な相談を受け、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービスまたは制度の利用につなげるなどの支援を行います。 |

| 3 | 権利擁護業務 | 家族や地域の住民、民生委員などの支援だけでは十分解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が尊厳のある生活を維持し、安心して暮らせるように権利擁護、消費者被害の防止等のための必要な支援を行います。 |

| 4 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | 個々の高齢者の状態変化に応じた適切なケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの資質の向上などを図るために地域の介護支援専門員を支援するとともに、多職種の連携・協働による長期継続ケアの支援を行います。 |

包括的支援事業(地域支援事業の充実)

地域包括ケア実現のため、地域支援事業の枠組みを活用して、下記の充実・強化の取り組みを推進します。

| 1 | 医療・介護連携強化 | 関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃密なネットワークが構築され、効率的、効果的できめ細かなサービスの提供が実現 |

|---|---|---|

| 2 | 認知症施策の推進 | 初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応等により認知症でも生活できる地域を実現 |

| 3 | 地域ケア会議の強化 | 多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把握可能になり、地域課題への取組が推進され、高齢者が地域で生活しやすい環境を実現 |

| 4 | 生活支援体制整備等 | コーディネータの配置や協議体の設置等を通じて地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチングを行うことにより、生活支援の充実を実現 |

| 5 | 介護予防の効果的な取組の推進 | 多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等を活かすことにより、高齢者が生きがい・役割をもって生活できるような地域を実現 |

3.任意事業

| 1 | 認知症理解促進事業 | 認知症についての正しい知識の理解促進のため、講演会や出前講座を開催します。 |

|---|---|---|

| 2 | 認知症高齢者見守り事業 | 認知機能の低下により行方不明になるおそれのある高齢者の居場所を家族に伝え、事故の未然防止を図ります。介護保険料の段階に応じて利用料の一部を助成します。 |

| 3 | 介護用品の支給事業 | 介護用品購入費の一部を助成し、在宅介護費用の負担を軽減します。 紙おむつ等の購入費を月額8,300円以内で助成します。 |

| 4 | 住宅改修支援事業 | 居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成にあたる介護支援専門員がいない)要介護者等に対する住宅改修の理由書作成に対して助成します。 |

介護サービス事業所の内容や運営状況を知りたい方は

- Wamnet(福祉・保健・医療の総合情報サイト)<外部リンク>

独立行政法人福祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の総合サイトです。全国の介護保険事業者の情報について、都道府県および各事業者からの提供情報を掲載しています。 - 長崎県介護サービス情報公表システム<外部リンク>

全事業者の一定の情報を、都道府県が公表します。これにより、利用者はホームページ等を通じて事業所の介護サービスの内容や運営状況を知ることができ、事業所の選択を適切に行うことができます。

介護サービスに不満や苦情があるときは

- サービスの連絡や調整を行っている担当ケマネジャーに相談してみましょう。

担当ケアマネジャーには日頃から小さいことでもこまめに相談することが大切です。 - 地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや市町村窓口に相談しましょう。

市町村では事業者を調査し、指導・助言を行います。 - 市町村での解決が難しい場合や利用者が特に希望する場合は長崎県国民健康保険団体連合会<外部リンク>に相談できます。