本文

諫早家文書

よみがな

いさはやけもんじょ

指定区分

県指定有形文化財

指定年月日

令和2年2月13日

所在地

諫早市東小路町6-30(諫早市立諫早図書館)

交通

島原鉄道「本諫早駅」すぐ

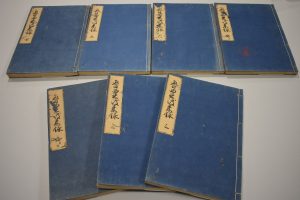

諫早家文書は、江戸時代、諫早を領有した諫早家に伝来した日記類1033点や、記録類390点、絵図類85点からなる古文書群です。

諫早家は龍造寺家晴(りゅうぞうじいえはる)を祖とする一族で、慶長12年(1607)に佐賀鍋島藩が成立すると、元禄12年(1699)には親類同格(しんるいどうかく)に位置づけられて、佐賀藩政の一翼を担いました。特に、長崎に隣接するという地理的条件を備えていたことから、佐賀本藩とともに長崎港警備にも従事していました。

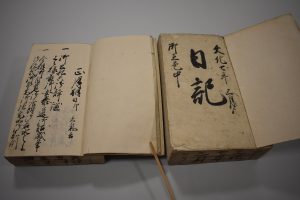

諫早家文書のうち7割近くを占める日記類は、延宝4年(1676)から慶応4年(1868)までの約200年の記録が、ほぼ途切れることなく残されており、県内でもこれだけ長い期間にわたって藩政日記が伝存している事例は少なく非常に貴重です。日記は佐賀を中心に諫早・長崎など居所を移す諫早領主の動きにあわせて作成されており、加えて諫早領内の様々な出来事も記載されています。

記録類には、諫早家歴代領主の事跡をまとめた年譜や系図のほか、島原の乱に参陣した諫早茂敬(しげひろ)の戦功記録である『有馬記録』(ありまきろく)などがあります。なかでも、文化元年(1804)ロシア使節レザノフが交易を求めて長崎へ来航した一件をまとめた『魯西亜渡来録』(ろしあとらいろく)は、当時の長崎港警備を担当していた佐賀藩の対応記録として貴重です。

絵図類には、諫早領内図のほか、長崎港警備や島原の乱に関する絵図などがあります。元禄10年(1697)作成図の写しと考えられている諫早領内図は、道・村境・池・川などがそれぞれ多彩な色で描き分けられ、寺社・城跡・一里塚等の文字情報も書き込まれた非常に細密な地図です。

諫早家文書は、諫早領内の政治・社会・経済・文化などを記録しており、佐賀本藩や長崎とも深いつながりを示す古文書群として貴重です。