本文

もったいない!食品ロス~できることから始めよう~

「食品ロス」とは?

食品ロスとは、本来まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

日本では、「食品ロス」がどれくらい発生しているの?

日本の食品廃棄物などは年間2,232万トンです。

その内、食べられるのに捨てられている「食品ロス」の量は年間約500万トン(※)です。

例えると、毎日10トンの大型トラック約1,370台分の食品を捨てていることに匹敵します。

これは、日本人1人当たりが、毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているのと同じ量になります。

(※)農林水産省及び環境省「2022年度推計」

「食品ロス」の約半分は家庭から!

500万トンの食品ロスのうち、約半分は一般家庭からのものです。

家庭から出る食品ロスの原因は、大きく3つに分けられます。

- 調理されずに… 『直接廃棄』:買いすぎ・長持ちしない保存方法

- 食べられずに… 『食べ残し』:作りすぎ・好き嫌い

- 食べられるのに…『過剰除去』:調理技術の不足・過度な健康志向

買い物の前には食品の在庫を確認し、必要なものだけを買うようにしましょう。

特に、野菜や生ものなどの傷みやすい食材には有効です。 また、買ったものは使い切る・食べ切るようにしましょう。

「食品ロス」を減らすと こんな効果が期待できる!

ごみ処理の費用・環境問題・食糧問題など、未来のために、みんなで考え取り組みましょう!

食品ロスは私たちの生活環境に様々な影響を与えています。

食品ロスが減ることで、どのような効果が期待できるのでしょうか。

温室効果ガス排出量の減少

食品ロスが減ることにより運搬や焼却のために使う化石燃料の使用量が減ります。

そうすると、地球温暖化の原因である二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を減らすことができます。

経済効果

食品ロスが減ることにより、運搬や焼却のために使う化石燃料が減り、また焼却炉の維持管理費を減らすことができ、無駄な支出を減らすという経済効果があります。

世界の食料不均衡の解消

私たちは輸入食品も食べています。輸入食品の食品ロスを減らすことにより、その分を食料が不足している国々にまわして、飢えに苦しむ子どもたちを救うことができます。

「食品ロス」を減らすために どんなことができるでしょうか?

外食するとき

- 食べ切れる量の注文を心がけましょう。

- 残ってしまった場合は、持ち帰ることができるかどうか確認しましょう。

- 宴会では「30(さんまる)・10(いちまる)運動」※ を!

※「30(さんまる)・10(いちまる)運動」 宴席で乾杯後の30分と 終了前の10分は自席で食事を楽しむ運動

買い物するとき

- 出かける前に冷蔵庫の中身を確認しましょう!

- 必要な時に、必要な分だけ買いましょう!

- すぐ使うものは、手前に陳列されている商品を買いましょう!

料理するとき

- 葉や茎、皮など、捨てていた部分を使ってみましょう!

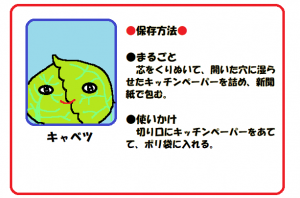

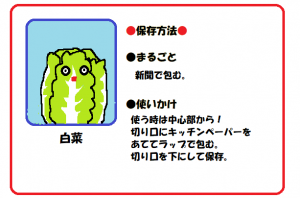

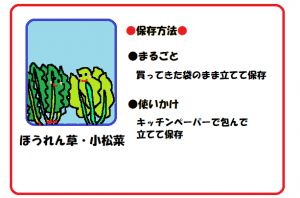

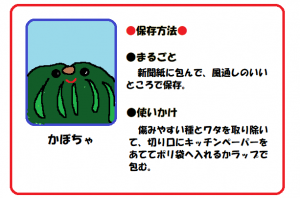

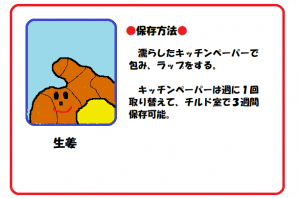

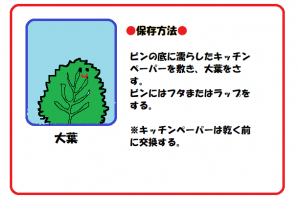

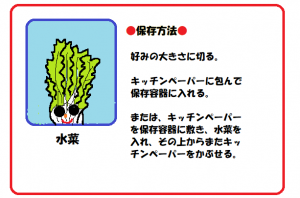

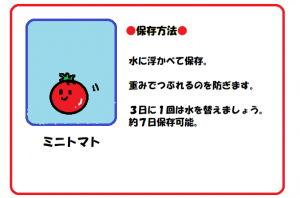

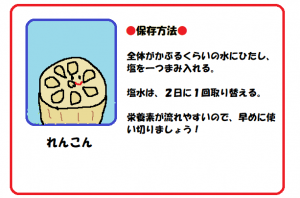

- 食材に合う方法で、保存しましょう!

- 諫早市発信!「きり・きり(食べ切り・使い切り)行動」※で料理を楽しみましょう!

※「きり・きり(食べ切り・使い切り)行動」

…使わないまま捨ててしまう食材をなくすため、冷蔵庫の中身を使い切る料理。

秋冬は鍋に、春夏はカレー・スープなどのオリジナル(きり)メニューを楽しみましょう。

フードドライブ活動への参加

フードドライブとは、家庭や企業で余っている食品を集めて、必要としている地域のフードバンク団体に寄付する活動のことです。

どうしても使い切れず、余っている食品がある場合はぜひフードドライブに参加しましょう!

詳しくはこちらをご覧ください。

≫ フードバンク・フードドライブ活動

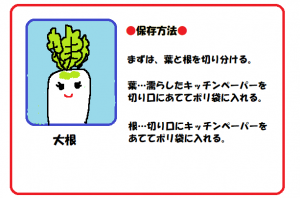

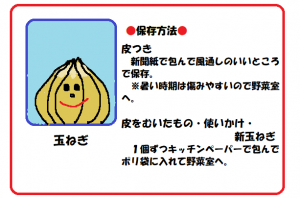

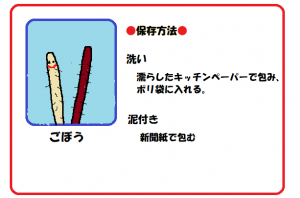

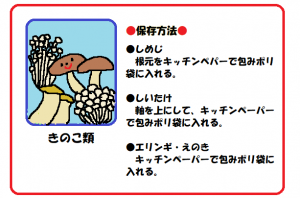

今日からできる! 野菜の保存方法のご紹介

最後まで、気持ちよく、使い切りましょう!

「食品ロス」の削減は世界の目標!

国連連合で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で定められている「持続可能な開発目標」(SustainableDevelopmentGoals:SDGs)のターゲットの1つに、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれています。

国際社会全体で取り組みが進められている「食品ロス」の削減。

一人ひとりが意識し、行動することが、食品ロスの削減の第1歩です。

未来のために、今日からできることを、始めてみませんか?